Arthur Conan Doyle

(Edinburgh, Inglaterra, 1859 - Crowborough, Inglaterra, 1930)

La aventura de los bailarines (1903)

(“The Adventure of the Dancing Men”)

Originalmente publicado en la revista Collier’s, Estados Unidos (5 de diciembre de 1903);

re-impreso en The Strand Magazine, Inglaterra (diciembre 1903);

The Return of Sherlock Holmes

(Londres: George Newnes Ltd, 1905, 403 págs.)

Holmes llevaba varias horas sentado en silencio, con su larga y delgada espalda encorvada sobre un recipiente químico en el que estaba elaborando un producto particularmente apestoso. Tenía la cabeza hundida en el pecho y, desde donde yo estaba, parecía un pájaro extraño y enclenque, con un plumaje gris apagado y un copete negro.

—Así que, Watson —dijo de repente—, ¿ya no tiene intención de invertir en valores sudafricanos?

Pegué un brinco del asombro. Aun acostumbrado como estaba a las extrañas habilidades de Holmes, esta intrusión repentina en mis pensamientos más íntimos me pareció absolutamente inexplicable.

—¿Cómo demonios sabe eso? —le pregunté.

Giró en redondo en su taburete, con una probeta humeante en la mano y un brillo de diversión en sus ojos hundidos.

—Ahora, Watson, confiese que lo he dejado totalmente de piedra —dijo.

—Lo estoy.

—Debería hacerle firmar una confesión.

—¿Por qué?

—Porque dentro de cinco minutos usted dirá que todo era ridículamente sencillo.

—Estoy seguro de que no diré nada de eso.

—¿Sabe, mi querido Watson? —apoyó su probeta en el anaquel y empezó a disertar con el aire de un profesor que se dirige a su clase—. En realidad, no es difícil construir una serie de inferencias, cada una subordinada a la anterior y, al mismo tiempo, completa en sí misma. Si, después de hacer eso, uno sencillamente se deshace de todas las inferencias centrales y le expone a una audiencia el punto de partida y la conclusión, puede suscitar un efecto sorprendente, aunque posiblemente rimbombante. Ahora bien, en realidad, no era difícil, tras indagar en el rastro entre su índice y su pulgar izquierdos, saber con seguridad que no se propone invertir su exiguo capital en los yacimientos de oro.

—No veo qué relación hay.

—Es muy probable que no; pero puedo mostrarle rápidamente una estrecha relación. Estos son los eslabones que faltan en una cadena muy sencilla: 1. Tenía tiza entre su índice y su pulgar izquierdos cuando volvió del club anoche. 2. Se pone tiza ahí cuando juega al billar para que no se le resbale el taco. 3. No juega nunca al billar salvo con Thurston. 4. Hace cuatro semanas me contó que Thurston tenía una opción de compra sobre alguna propiedad sudafricana que expiraría en un mes y que deseaba que compartiera con él. 5. Sus cheques están guardados con llave en mi armario, y no me la ha pedido. 6. No se propone invertir su dinero de esa manera.

—¡Qué ridículamente sencillo! —exclamé.

—¡En efecto! —dijo un poco molesto—. Cualquier problema se vuelve pueril una vez que se le explica a usted. Aquí tengo uno sin explicar. Mire qué le parece esto, amigo Watson.

Arrojó sobre la mesa una hoja de papel y se volvió de nuevo hacia sus análisis químicos.

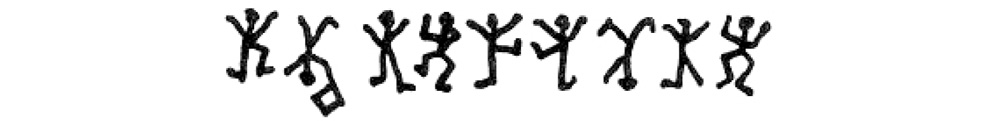

Miré con asombro los ridículos jeroglíficos del papel.

—Pues, Holmes, es el dibujo de un niño —exclamé.

—Ah, ¡eso es lo que piensa!

—¿Qué otra cosa podría ser?

—Eso es lo que el señor Hilton Cubitt, de Ridling Thorpe Manor, Norfolk, está deseoso de saber. Esta pequeña adivinanza llegó con el correo de la mañana, y él debe venir tras sus pasos en el siguiente tren. Han llamado al timbre, Watson. No me sorprendería en absoluto que fuera él.

Se oyeron pesados pasos subiendo por la escalera, y un instante después entró allí un caballero alto, rubicundo, bien afeitado, cuyos ojos claros y mejillas coloradas sugerían una vida alejada de las neblinas de Baker Street. Pareció traer consigo al entrar el aroma al aire intenso, fresco, tonificante de la coste este. Tras habernos dado un apretón de manos a los dos, se disponía a sentarse cuando su mirada se detuvo en el papel con las extrañas marcas que acababa yo de examinar y de dejar sobre la mesa.

—Bueno, señor Holmes, ¿qué le parecen? —preguntó—. Me dijeron que era usted aficionado a los misterios raros, y no creo que pueda encontrar uno más raro que este. Le he enviado el papel con antelación para que pudiera tener tiempo de estudiarlo antes de que yo llegara.

—Desde luego, es una obra bastante extraña —dijo Holmes—. A primera vista podría parecer que es alguna travesura infantil. Consiste en varias figuras absurdas bailando sobre el papel en el que las han dibujado. ¿Por qué le otorga importancia alguna a un objeto tan grotesco?

—Nunca lo haría, señor Holmes. Pero mi mujer lo hace. Está muerta de miedo. No dice nada, pero puedo ver el terror en sus ojos. Por eso quiero llgar al fondo de este asunto.

Holmes levantó el papel para ponerlo a contraluz del sol. Era una página rasgada de un cuaderno. Los trazos estaban hechos a lápiz y eran tal como siguen:

Holmes los estuvo examinando un rato, y, entonces, tras doblar el papel cuidadosamente, lo introdujo en su cartera.

—Esto promete ser un caso sumamente interesante y excepcional —dijo—. Me dio unos pocos detalles en su carta, señor Hilton Cubitt, pero le estaría muy agradecido si hiciera el favor de repasarlos todos de nuevo a beneficio de mi amigo, el doctor Watson.

—No valgo mucho como narrador —dijo nuestro visitante, que juntaba y separaba nerviosamente sus manos grandes y fuertes—. Pregúntenme cualquier cosa que le parezca que no deje clara. Comenzaré por mi boda, que tuvo lugar el año pasado, pero quiero decir, antes de eso, que, aunque no soy rico, mi familia lleva en Ridling Thorpe más de cinco siglos, y no hay familia más conocida en el condado de Norfolk. El año pasado me vine a Londres por el aniversario de la reina, y pasé la noche en una pensión de Russell Square, porque Parker, el pastor de nuestra parroquia, se había quedado una vez ahí. También se hospedaba una señorita americana: se llamaba Patrick, Elsie Patrick. No sé cómo nos hicimos amigos, y, antes un mes, estaba tan enamorado de ella como cualquier hijo de vecino. Nos casamos discretamente en el registro civil, y regresamos a Norfolk como marido y mujer. Pensará que es una auténtica locura, señor Holmes, que un hombre de una buena y antigua familia quisiera casarse con una mujer de este modo, sin saber nada de su pasado ni de su familia, pero, si la viera y la conociera, le ayudaría a entenderlo.

»Fue muy franca con eso, era Elsie, ni más ni menos. No puedo decir que no me diera todas las oportunidades de librarme de ella si lo hubiese querido. “Me he relacionado con personas muy desagradables a lo largo de mi vida”, me dijo. “Deseo olvidarlo todo sobre ellas. Preferiría no mencionar nunca el pasado, porque me resulta muy doloroso. Si me acepta como esposa, Hilton, acepta a una mujer que no tiene nada de lo que avergonzarse, pero habrá que conformarse con mi palabra, y permitirme callar en lo concerniente a todo lo que ha sucedido hasta el momento en que sea suya. Si estas condiciones son demasiado duras, entonces vuelva a Norfolk y déjeme continuar con la solitaria vida que llevaba antes de conocerlo”. Fue el mismo día de antes de nuestra boda cuando me dijo exactamente esas palabras. Le dije que estaba conforme con aceptarla en sus propios términos, y he cumplido mi palabra.

»Pues bien, llevamos casados ya un año, y muy felices hemos sido. Pero hace más o menos un mes, a finales de junio, vi por primera vez indicios de dificultades. Un día mi mujer recibió una carta de América. Vi el sello americano. Se puso mortalmente pálida, leyó la carta y la arrojó al fuego. No hizo alusión a ella después, y yo no hice ninguna, porque una promesa es una promesa, pero no ha tenido una hora de sosiego desde ese momento. Hay siempre una mirada de miedo en su cara…, una mirada como de expectación y de espera. Haría mejor en confiar en mí. Descubriría que puedo ser su mejor amigo. Pero hasta que ella quiera hablar yo no puedo decir nada. Créame, es una mujer sincera, señor Holmes, y cualquier dificultad que haya podido tener en su vida anterior no ha sido culpa suya. No soy más que un terrateniente de Norfolk, pero no hay hombre en Inglaterra que ponga el honor de su familia en lo más alto como lo hago yo. Bien lo sabe, y bien lo sabía antes de casarse conmigo. Nunca mancharía el nombre de mi familia; de eso estoy seguro.

»Pues bien, llego ahora a la parte extraña de mi historia. Hace más o menos una semana —el martes de la semana pasada—, encontré en uno de los alféizares una serie de ridículas figuritas de bailarines, como estas del papel. Estaban garabateadas con tiza. Pensé que había sido el mozo de cuadra el que las había dibujado, pero el muchacho me juró que no sabía nada de eso. De todas formas, las habían dejado allí durante la noche. Las quité frotando, y solo le comenté el asunto a mi mujer después. Para mi sorpresa, se lo tomó muy en serio, y me rogó que se las dejara ver si hacían más. No hicieron ninguna durante una semana hasta que ayer por la mañana encontré este papel en el jardín encima del reloj de sol. Se lo enseñé a Elsie, y se cayó redonda al suelo del susto. Desde entonces, parece estar todo el día en las nubes, medio aturdida, y siempre con un terror indefinible en los ojos. Fue entonces cuando le escribí y le envié el papel, señor Holmes. No era algo que pudiera llevar a la policía, porque se hubieran reído de mí, pero seguro que usted me dirá qué puedo hacer. No soy rico, pero si algún peligro estuviese amenazando a mi mujercita, me gastaría hasta mi último centavo en protegerla».

Era un buen tipo, este hombre del viejo terruño inglés, sencillo, franco y amable, con sus grandes ojos serios y azules y su rostro amplio y atractivo. Su amor por su mujer y su confianza en ella se traslucía en su rostro. Holmes había escuchado su historia con suma atención, y entonces se sentó durante un rato mientras meditaba en silencio.

—¿No cree, señor Cubitt —dijo por fin—, que su mejor opción hubiese sido preguntar directamente a su esposa y pedirle que compartiera su secreto con usted?

Hilton Cubitt negó con su enorme cabeza.

—Una promesa es una promesa, señor Holmes. Si Elsie deseara contármelo, lo haría. Si no, no soy partidario de forzar su confidencia. Pero tengo motivos para tomar mi propio camino… y lo haré.

—Entonces, le ayudaré de todo corazón. En primer lugar, ¿le ha comentado alguien que haya visto gente extraña en el vecindario?

—No.

—Supongo que es un lugar muy tranquilo. ¿Una cara nueva hubiese suscitado algún comentario?

—En lo más cercano al vecindario, sí. Pero hay varios mesones no muy lejos. Y los granjeros alquilan habitaciones.

—Aparentemente, estos jeroglíficos tienen un significado. Si es meramente arbitrario, quizá nos sea imposible resolverlo. Si, en cambio, es sistemático, no me cabe duda de que llegaremos al fondo de la cuestión. Pero esta muestra en particular es tan corta que no puedo hacer nada, y los hechos que me ha presentado son tan imprecisos que no tenemos base para una investigación. Le sugeriría que volviera a Norfolk, que esté ojo avizor y que haga una copia exacta de cualquier bailarín que pueda aparecer. Es una verdadera lástima que no tengamos una réplica de los que hicieron con tiza en el alféizar. Indague también discretamente si hay algún extraño en el vecindario. Cuando haya reunido alguna prueba nueva, venga a verme otra vez. Ese es el mejor consejo que puedo darle, señor Hilton Cubitt. Si ocurre algún acontecimiento novedoso y urgente, estaré siempre listo para ir rápidamente a verle a su casa de Norfolk.

La entrevista dejó a Sherlock Holmes muy pensativo, y, varias veces en los días posteriores, lo vi coger el trozo de papel de su cuaderno y mirar seria y prolongadamente las figuras dibujadas en él. Sin embargo, no aludió al asunto hasta una tarde, quince días después. Me disponía a salir, cuando Holmes me llamó.

—Más vale que se quede, Watson.

—¿Por qué?

—Porque esta mañana he recibido un telegrama de Hilton Cubitt… ¿Recuerda a Hilton Cubitt, el de los bailarines? Para en Liverpool Street a las once y veinte. Puede llegar en cualquier momento. Deduzco de este telegrama que han sucedido incidentes nuevos e importantes.

No tuvimos que esperar mucho porque nuestro terrateniente de Norfolk vino directamente de la estación, tan rápido como pudo traerlo un coche de alquiler. Parecía preocupado y abatido, tenía los ojos cansados y la frente fruncida.

—Este tema me está sacando de quicio, señor Holmes —dijo cuando se hundió, como un hombre desfallecido, en el sillón—. Ya es bastante desagradable sentir que estás rodeado de gente invisible, que tiene alguna mala intención sobre ti, pero cuando, además, sabes que simple y llanamente está matando a tu esposa poco a poco, entonces se vuelve absolutamente insoportable. Se está consumiendo con esto… simple y llanamente consumiéndose ante mis propios ojos.

—¿Le ha dicho algo ya?

—No, señor Holmes, no lo ha hecho. Y, sin embargo, ha habido momentos en que la pobre chica quería hablar, pero no ha logrado de dar el paso. He intentado ayudarla, tal vez con torpeza, y la he desalentado de hacerlo. Se ponía a hablar de mi rancio abolengo, de nuestra reputación en el condado y del orgullo de nuestro honor sin tacha, y siempre me daba la impresión de que se acercaba a la cuestión, pero, por algún motivo que desconozco, se desviaba antes de llegar al tema.

—Y usted, ¿ha descubierto algo por su cuenta?

—Muchas cosas, señor Holmes. Traigo varios dibujos recientes de bailarines para que usted los examine, y, lo que es más importante, he visto al tipo.

—¿Cómo? ¿Al hombre que los dibuja?

—Sí, lo vi mientras los dibujaba, pero es mejor que se lo cuente por orden. Cuando regresé después de visitarles, la primerísima cosa que vi a la mañana siguiente fue una cosecha reciente de bailarines. Habían sido dibujados con tiza sobre la puerta de madera negra de la caseta de herramientas que está junto al césped, a plena vista desde las ventanas de la fachada delantera. Hice una copia exacta, y aquí está. —Desdobló un papel y lo dejó sobre la mesa—. Aquí hay una copia de los jeroglíficos:

—¡Excelente! —dijo Holmes—. ¡Excelente! Le ruego que continúe.

—Después de copiarlos, borré los dibujos, pero, dos días después apareció una nueva inscripción. También hice una copia:

Holmes se frotó las manos y se rió encantado.

—Se nos está acumulando rápidamente el material —dijo.

—Tres días después dejaron un mensaje garabateado en papel, y lo colocaron debajo de un guijarro encima del reloj de sol. Aquí está. Los caracteres son, como ven, exactamente los mismos que en la última figura. Después de aquello decidí quedarme de guardia, así que saqué mi revólver y me quedé esperando despierto en mi despacho, desde donde se domina el césped y el jardín. Más o menos a las dos de la madrugada, mientras estaba sentado al lado de la ventana, pues todo estaba a oscuras salvo por la luz de la luna, oí pasos detrás de mí, y allí estaba mi esposa en camisón. Me imploró que me fuera a la cama con ella. Le dije abiertamente que deseaba ver quién nos estaba gastando esas bromas ridículas. Me contestó que era alguna tomadura de pelo y que no le hiciera ningún caso.

»—Si de verdad te molesta tanto, Hilton, podríamos irnos de viaje, tú y yo, y así evitar este fastidio.

»—¿Cómo? ¿Ser desterrados de nuestra propia casa por un bromista? —dije—. Vaya, tendríamos a todo el condado riéndose de nosotros.

»—Bueno, ven a la cama —dijo—, podemos discutirlo por la mañana.

»—De repente, mientras hablaba, vi cómo la palidez de su rostro empalidecía más todavía a la luz de la luna, y su mano se aferró a mi hombro. Se movía algo a la sombra de la caseta de herramientas. Vi una figura oscura e insidiosa que se arrastraba a la vuelta de la esquina y se acuclillaba enfrente de la puerta. Agarré mi pistola y, cuando ya estaba saliendo a toda prisa, mi mujer me abrazó y me retuvo con una fuerza incontenible. Traté de quitármela de encima, pero se aferró a mí con mayor desesperación. Al final pude soltarme. Sin embargo, para cuando había abierto la puerta y llegado a la caseta, el individuo ya se había ido. Había dejado un rastro de su presencia, no obstante, porque había en la puerta exactamente la misma serie de bailarines que ya había aparecido dos veces y que he copiado en ese papel. No había ninguna otra señal del intruso, pues me encargué personalmente de revisar todo el jardín. Y, a pesar de todo, lo asombroso es que debió de estar allí todo el tiempo, porque, cuando examiné la puerta nuevamente por la mañana, había garabateado algunos dibujos más de los suyos bajo la línea que yo ya había visto».

—¿Tiene usted ese nuevo dibujo?

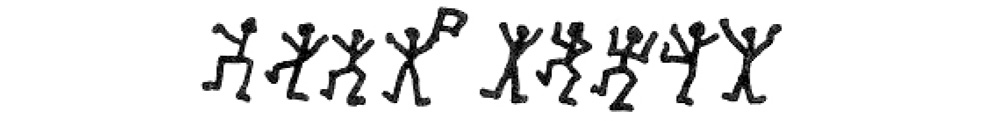

—Sí, es muy breve, pero hice una copia de él, y aquí está. —Sacó otro papel—. El nuevo baile era así:

—Dígame —dijo Holmes (y pude ver en sus ojos que estaba entusiasmado)—, ¿era una mera adición al primero o parecía independiente?

—Estaba en una tabla distinta de la puerta.

—¡Excelente! Este es con mucho el más importante de todos para nuestro propósito. Me llena de esperanza. Ahora, señor Hilton Cubitt, le ruego que continúe con su interesantísimo relato.

—No tengo nada más que decir, señor Holmes, salvo que me enfadé bastante con mi mujer esa noche por haberme sujetado cuando hubiera podido coger al granuja que andaba merodeando por el jardín. Me dijo que temía que pudiera hacerme daño. Por un momento, se me pasó por la cabeza que quizá lo que de verdad ella temía era que yo le hiciera daño a él, pues no me cabía ninguna duda de que sabía quién era ese hombre y qué significaban esas extrañas señales. Pero hay un tono en la voz de mi esposa, señor Holmes, y una mirada en sus ojos que me impide que dude de ella, y estoy seguro de que, de hecho, era mi propia seguridad lo que tenía en mente. He aquí el caso al completo, y ahora quisiera su consejo con respecto a lo que debería hacer. Mi instinto me pide que ponga media docena de mis chicos de la granja entre los arbustos y, cuando ese tipo venga de nuevo, le demos tal paliza que nos deje en paz para siempre.

—Me temo que es un caso demasiado intrincado para remedios tan sencillos —dijo Holmes—. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en Londres?

—Tengo que volverme hoy. No dejaría a mi esposa sola toda la noche por nada del mundo. Está muy nerviosa y me ha rogado que regrese.

—En mi opinión es lo mejor que puede hacer. Pero, si hubiese podido pernoctar aquí, posiblemente hubiese podido ir con usted en un día o dos. Mientras, me dejará estos papeles, y creo que es muy probable que consiga hacerle una visita en breve y arrojar alguna luz sobre su caso.

Sherlock Holmes mantuvo la compostura, sereno y profesional, hasta que nuestro visitante nos dejó, aunque era fácil para mí, que lo conocía tan bien, ver que estaba profundamente entusiasmado. En el mismo momento en que las anchas espaldas de Hilton Cubitt desaparecieron por la puerta, mi camarada corrió a la mesa, extendió todos los trozos de papel que contenían bailarines enfrente de él, y se zambulló en unos cálculos complejos y alambicados. Observé durante dos horas cómo llenaba una hoja tras otra con figuras y letras, tan completamente absorto en su tarea que era evidente que se había olvidado de mi presencia. En ocasiones hacía algún progreso, y entonces silbaba y cantaba al trabajar; otras, parecía perplejo y se sentaba largos ratos con el ceño fruncido y la mirada ausente. Por fin, saltó de su silla con un grito de satisfacción y se paseó de aquí para allá frotándose las manos. Entonces, escribió un largo telegrama en un impreso.

—Si mi respuesta a esto es la que espero, tendrá un buen caso que añadir a su colección, Watson —dijo—. Espero que podamos bajar a Norfolk mañana y darle a nuestro amigo información definitiva sobre el secreto que tanto lo atormenta.

Confieso que estaba lleno de curiosidad, pero era consciente de que a Holmes le gustaba hacer sus revelaciones en su momento y a su manera, así que esperé a que le pareciera oportuno confiármelas.

Pero el telegrama de contestación se retrasaba, y se sucedieron dos días de impaciencia durante los cuales Holmes aguzaba el oído cada vez que llamaban a la puerta. Durante la tarde del segundo día llegó el ansiado correo de Hilton Cubitt. Todo en calma, excepto por que había aparecido una larga inscripción esa mañana encima del pedestal del reloj de sol. Adjuntaba una copia de ello, que reproduzco aquí:

Holmes estudió ese friso grotesco durante algunos minutos, y, entonces, de repente, se puso en pie de un salto con una exclamación de sorpresa y consternación. Su rostro estaba demacrado por la ansiedad.

—Hemos dejado que este asunto llegue demasiado lejos —dijo—. ¿Hay algún tren para North Walsham esta noche?

Consulté el horario. El último acababa de salir.

—Entonces, desayunaremos pronto y cogeremos el primero de la mañana —dijo Holmes—. Se requiere nuestra presencia de manera más que urgente. ¡Ah, aquí está nuestro esperado telegrama! Un momento, señora Hudson, tal vez haya una respuesta. No, es exactamente como esperaba. Este mensaje hace incluso más imprescindible que no perdamos ni un momento en hacer que Hilton Cubitt sepa cómo están las cosas, porque nuestro terrateniente de Norfolk está involucrado en una excepcional y peligrosa trama.

Finalmente, resultó ser así, y mientras llego a la siniestra conclusión de una historia que, al principio, no me había parecido más que pueril y chocante, experimento de nuevo la consternación y el horror que sentí en aquel momento. Ojalá tuviera algún final más alegre que comunicarle a mis lectores, pero esta es la crónica de los hechos, y debo seguir hasta su siniestro desenlace la extraña cadena de acontecimientos que durante algunos días hizo de Ridling Thorpe Manor un nombre familiar a lo largo y ancho de Inglaterra.

Apenas nos habíamos apeado en North Walsham y mencionado el nombre de nuestro destino, cuando el jefe de estación corrió hacia nosotros.

—¿No serán los detectives de Londres?

Por el rostro de Holmes cruzó una expresión de desasosiego.

—¿Qué le hace pensar tal cosa?

—Que acaba de pasar por aquí el inspector Martin, de Norwich. Pero tal vez sean ustedes los médicos. No ha muerto… o no lo estaba, según los últimos informes. Quizá todavía lleguen a tiempo para salvarla…, aunque sea salvarla del patíbulo.

A Holmes se le había ensombrecido el rostro de repente a causa de la ansiedad.

—Vamos a Ridling Thorpe Manor —dijo—, pero desconocemos totalmente lo que ha ocurrido allí.

—Es un asunto terrible —dijo el jefe de estación—. Heridos los dos, el señor Hilton Cubitt y su esposa. Ella le disparó a él y luego se pegó un tiro, eso dicen los criados. Él ha muerto y ella está a punto de perder la vida. ¡Todo un señor! ¡Una de las familias más antiguas del condado de Norfolk, y una de las más honradas!

Sin decir una palabra, Holmes se apresuró hacia el coche, y durante las siete largas millas de camino, no abrió en absoluto la boca. Raras veces lo he visto tan desanimado. Había estado intranquilo durante todo nuestro viaje desde la ciudad, y había observado que había pasado las páginas de los periódicos de la mañana con angustiosa atención, pero, ahora que se habían cumplido repentinamente sus peores temores se encontraba en un estado de absoluta melancolía. Se recostó en su asiento, perdido en especulaciones sombrías. Y, sin embargo, había a nuestro alrededor muchas cosas de interés, porque estábamos cruzando por un paisaje de los más excepcionales de Inglaterra, donde unas pocas casas de campo desperdigadas eran toda la población que podía verse, mientras por todas partes, enormes iglesias de torres cuadradas se erizaban en medio de la llanura verde y hablaban de la gloria y de la prosperidad de la antigua Anglia Oriental. Por fin, el contorno violento del océano Germánico apareció sobre la orilla verde de la costa de Norfolk, y el cochero señaló con su látigo hacia los dos antiguos frontones de ladrillo y madera que sobresalían de una arboleda.

—Esa es Ridling Thorpe Manor —dijo.

Mientras nos encaminábamos hacia la puerta principal, observé delante de esta, junto a la pista de tenis, la caseta negra de herramientas y el reloj de sol de pedestal que habíamos estado relacionando con aquellos dibujos tan extraños. Un hombrecillo sofisticado, con aire ágil y despierto y un bigote encerado, acababa de descender de lo alto de un carro. Se presentó como el inspector Martin, de la policía de Norfolk, y quedó tremendamente sorprendido al oír el nombre de mi compañero.

—Vaya, señor Holmes, pero si el crimen se ha cometido a las tres de la madrugada. ¿Cómo ha podido enterarse estando en Londres y llegar al lugar de los hechos al mismo tiempo que yo?

—Lo deduje. Me vine con la esperanza de impedirlo.

—Entonces, debe de tener alguna prueba importante que desconocemos, porque se dice que eran una pareja muy unida.

—Solo tengo la prueba de los bailarines —dijo Holmes—. Le explicaré el asunto más tarde. Mientras tanto, dado que es demasiado tarde para impedir esta tragedia, desearía utilizar el conocimiento que poseo con el fin de asegurarme que se haga justicia. ¿Me dejará ayudarle en su investigación, o prefiere que actúe de manera independiente?

—Para mí sería un orgullo considerar que estamos trabajando juntos, señor Holmes —dijo el inspector, con gran seriedad.

—En ese caso, le agradecería mucho poder escuchar los testimonios y examinar el lugar sin perder ni un instante.

El inspector Martin tuvo el acierto de permitirle a mi amigo que hiciera las cosas a su manera, y se conformó con tomar cuidadosamente nota de los resultados. El médico local, un hombre mayor, de pelo cano, acababa de bajar de la habitación de la señora de Hilton Cubitt, e informó de que sus heridas eran graves, pero no necesariamente letales. La bala había pasado a través de la parte frontal de su cerebro, y probablemente llevaría algún tiempo antes de que pudiera recobrar la conciencia. A la pregunta de si la habían disparado o se había disparado ella misma, no se aventuraba a manifestar ningún dictamen categórico. Con toda certeza, la bala había sido descerrajada a muy corta distancia. Solo se había encontrado una pistola en la habitación, en la que faltaban dos balas. Al señor Hilton Cubitt le habían traspasado el corazón de un disparo. Era, en cualquier caso, concebible que él le hubiese disparado a ella y luego a sí mismo, o que hubiese sido ella la culpable, porque el revólver se encontraba en el suelo a mitad de camino entre los dos.

—¿Lo han movido? —preguntó Holmes.

—No hemos movido nada salvo a la señora. No podíamos dejarla herida tendida en el suelo.

—Doctor, ¿cuánto tiempo lleva aquí?

—Desde las cuatro.

—¿Ha venido alguien más?

—Sí, este agente.

—¿Y no han tocado nada?

—Nada.

—Han actuado de forma muy juiciosa. ¿Quién lo ha mandado llamar?

—La criada, Saunders.

—¿Fue ella quien dio la voz de alarma?

—Ella y la señora King, la cocinera.

—¿Dónde están ahora?

—En la cocina, creo.

—Entonces, creo que más vale que oigamos lo que tienen que decirnos enseguida.

El antiguo vestíbulo, con paneles de roble y ventanas altas, se había convertido en un juzgado de instrucción. Holmes se sentó una silla grande y anticuada, con sus implacables ojos brillando saliéndose de su rostro demacrado. Podía leer en ellos un firme propósito de consagrar su vida a esa misión hasta que el cliente a quien no había logrado salvar hubiese sido por fin vengado. El atildado inspector Martin, el doctor mayor y canoso, yo mismo y el imperturbable policía de pueblo completaban el resto de esa extraña comitiva.

Las dos mujeres contaron su historia con bastante claridad. Se habían despertado en medio del sueño con el sonido de una detonación, a la que había seguido un minuto después una segunda. Dormían en habitaciones contiguas, y la señora King entró corriendo en la de la señora Saunders. Habían bajado juntas la escalera. La puerta el estudio estaba abierta y había una vela encendida sobre la mesa. El señor estaba tendido boca abajo en el centro de la habitación. Estaba ya muerto. Cerca de la ventana, su mujer estaba agachada, con la cabeza contra la pared. Tenía una herida terrible, y un lado de la cara manchado de sangre. Respiraba con dificultad, pero era incapaz de decir nada. Además de la habitación, el pasillo también estaba lleno de humo y olía a pólvora. Sin lugar a dudas, la ventaba estaba cerrada y asegurada por dentro. Ambas mujeres estaban seguras de ello. Enseguida mandaron llamar al doctor y al agente. Luego, con la ayuda del criado y del mozo de cuadras, habían transportado a la maltrecha señora a su habitación. Ambos, tanto ella como él, habían estado acostados en la cama. La señora llevaba puesto un camisón…, y él, su bata encima del pijama. No se había movido nada del despacho. Hasta donde ellas sabían, no había habido nunca ninguna disputa entre marido y mujer. Siempre los habían considerado una pareja muy unida.

Esos eran los puntos principales del testimonio de las criadas. En respuesta al inspector Martin, dijeron que tenían la certeza de que todas las puertas estaban cerradas por dentro y de que nadie podía haber escapado de la casa. En respuesta a Holmes, ambas recordaron que fueron conscientes del olor a pólvora desde el momento en que salieron corriendo de sus habitaciones del piso de arriba.

—Le recomiendo que preste mucha atención a ese dato —le dijo Holmes a su compañero de profesión—. Y ahora, creo que estamos en situación de comenzar con un examen más minucioso de la habitación.

El despacho resultó ser un cuarto pequeño, forrado de libros en tres de sus paredes, y con un escritorio enfrente de una ventana corriente que daba al jardín. Prestamos atención en primer lugar al cuerpo del desgraciado terrateniente, cuya enorme figura yacía tendida atravesando la habitación. Sus ropas en desorden mostraban que se había levantado apresuradamente a mitad del sueño. Le habían disparado la bala desde el frente, y se le había quedado en el cuerpo tras atravesar el corazón. Con toda certeza, su muerte había sido instantánea e indolora. No había restos de pólvora ni en su bata ni en sus manos. Según el médico de provincias, la señora tenía marcas de pólvora en la cara, pero no en la mano.

—La ausencia de estas últimas no significa nada, aunque su presencia puede significarlo todo —dijo Holmes—. A menos que la pólvora de un cartucho mal ajustado salga hacia atrás, uno puede hacer muchos disparos sin que quede ninguna marca. Sugeriría que el cuerpo del señor Cubitt ya puede ser movido. Supongo, doctor, que no ha recuperado la bala que hirió a la señora.

—Será necesaria una operación arriesgada antes de que podamos hacerlo. Pero todavía quedan cuatro cartuchos en el revólver. Se han disparado dos y dos han ocasionado heridas, así que cada bala puede ser explicada.

—Eso parece —dijo Holmes—. ¿Quizá pueda explicar también qué ha sido de la bala que ha chocado de manera tan obvia con el borde de la ventana?

Se había dado la vuelta de repente, y su largo y fino dedo estaba apuntando hacia un agujero que había sido perforado en el marco inferior de la ventana, más o menos a una pulgada del borde.

—¡Santo cielo! —exclamó el inspector—. Pero ¿cómo ha visto eso?

—Porque lo he buscado.

—¡Increíble! —dijo el doctor local—. Desde luego, tiene razón, señor. Eso significa que se ha realizado un tercer disparo, y, por lo tanto, ha debido estar presente una tercera persona. Pero ¿quién ha podido ser y cómo ha podido escabullirse?

—Ese es el problema que estamos a punto de resolver —dijo Sherlock Holmes—. ¿Recuerda, inspector Martin, que cuando las criadas dijeron que, al dejar su habitación, fueron enseguida conscientes de un olor a pólvora le comenté que ese punto era sumamente importante?

—Sí, señor, pero le confieso que no le seguí del todo.

—Eso sugiere que, en el momento del disparo, tanto la ventana como la puerta de la habitación estaban abiertas. De lo contrario, el humo de la pólvora no hubiese podido recorrer tan rápido la casa. Se requería una corriente de aire para eso. No obstante, ambas, puerta y ventana, estuvieron abiertas solo durante un breve período de tiempo.

—¿Cómo puede probarlo eso?

—La vela no se ha consumido.

—¡Genial! —exclamó el inspector—. ¡Genial!

—Como estaba seguro de que la ventana había estado abierta en el momento de la tragedia, imaginé que había habido una tercera persona durante los hechos, que permaneció fuera de este vano y disparó a través de la ventana. Cualquier disparo dirigido hacia esa persona podía haber dado en el marco. Miré, ¡y allí, en efecto, estaba la marca de la bala!

—Pero ¿cómo pudo cerrar y asegurar la ventana?

—El primer instinto de la mujer sería cerrar y asegurar la ventana. Pero ¿qué es esto?

Era un bolso de mano de señora que permanecía sobre la mesa del despacho —un elegante bolsito de plata y piel de cocodrilo—. Holmes lo abrió y vació su contenido. Había veinte billetes de cincuenta libras del Banco de Inglaterra, sujetos con una goma; nada más.

—Esto debe ser guardado para presentarlo en el juicio —dijo Holmes, mientras le pasaba el bolso con su contenido al inspector—. Ahora es necesario que tratemos de esclarecer esa tercera bala que ha sido disparada, de manera evidente, dado el astillamiento de la madera, desde dentro de la habitación. Me gustaría ver a la señora King, la cocinera, otra vez… Dice, señora King, que se despertó con una potente explosión. Cuando dice usted eso, ¿quiere decir que le pareció más potente que la segunda?

—Bueno, señor, me despertó en medio del sueño, por lo que es difícil juzgarlo. Pero me pareció muy potente.

—¿No cree que pudieran haber sido dos disparos realizados casi al mismo tiempo?

—No sabría decírselo, señor.

—Creo que fue así sin lugar a dudas. Me parece, inspector Martin, que ya hemos extraído todo lo que este cuarto podía mostrarnos. Si tuviera la amabilidad de dar una vuelta conmigo, podríamos ver qué nuevos datos nos ofrece el jardín.

Un macizo de flores se extendía hasta la ventana del despacho, y prorrumpimos en una exclamación al acercarnos a él. Las flores estaban pisoteadas, y por toda la tierra mullida había huellas de pisadas. Pisadas grandes de varón, con punteras peculiarmente largas y puntiagudas. Holmes buscó por todas partes entre la hierba y las hojas como un perro de caza tras un pájaro herido. Entonces, con un grito de satisfacción, se inclinó hacia delante y recogió un pequeño cilindro de latón.

—Lo que pensaba —dijo—. El revólver tenía un expulsor, y aquí tenemos el tercer cartucho. Creo sinceramente, inspector Martin, que casi hemos completado nuestro caso.

El rostro del inspector de provincias había mostrado su intenso asombro ante el avance veloz y magistral de la investigación de Holmes. Al principio había mostrado cierta inclinación a imponer su cargo, pero ahora estaba rebosante de admiración y listo para seguirle sin rechistar adondequiera que Holmes lo llevara.

—¿De quién sospecha? —preguntó.

—Ya llegaremos a eso. Hay varios puntos en esta cuestión que no he sido capaz de explicarle todavía. Ahora que hemos llegado tan lejos, lo mejor es que procedamos a mi manera, y luego le aclararé todo el asunto de una vez.

—Como usted quiera, señor Holmes, mientras atrapemos a nuestro hombre.

—No deseo en lo más mínimo andarme con misterios, pero no quiero en este momento del proceso detenerme en explicaciones largas y complejas. Tengo todos los hilos de esta trama en la mano. Aun cuando esta dama no recobrara nunca la conciencia, incluso en ese caso podemos reconstruir los acontecimientos de la última noche y asegurarnos de que se haga justicia. En primer lugar, quiero saber si hay alguna posada en los alrededores con el nombre de Elridge.

Se interrogó a las criadas, pero ninguna de ellas había oído hablar nunca de tal sitio. El mozo de cuadras esclareció el asunto al recordar que un granjero con ese nombre vivía a unas millas en dirección a East Ruston.

—¿Es una granja apartada?

—Muy apartada, caballero.

—¿Tal vez todavía no sepan nada de todo lo que ha pasado aquí durante la noche?

—Puede que no, caballero.

Holmes pensó un momento y entonces apareció una extraña sonrisa en su rostro.

—Ensilla un caballo, muchacho —dijo—. Desearía que llevara una nota a la granja de Elrige.

Cogió de su bolsillo los diversos trozos de papel con los dibujos de los bailarines. Se los puso delante y estuvo trabajando durante un rato en la mesa del despacho. Por fin, le pasó una nota al chico, con instrucciones de ponerla en manos de la persona a quien estaba dirigida, y, sobre todo, de no responder preguntas de ninguna clase que pudieran hacerle. En la parte exterior de la nota, vi el destinatario escrito con caracteres descuidados e irregulares, impropios de la mano habitualmente precisa de Holmes. Se le enviaba al señor Abe Slaney, granja de Elridge, East Ruston, Norfolk.

—Creo, inspector —comentó Holmes—, que haría bien en telegrafiar pidiendo una escolta, porque, si mis teorías resultan correctas, es posible que tenga que conducir a un prisionero particularmente peligroso a la cárcel del condado. El chico que lleva esta nota sin duda podría remitir también su telegrama. Si hay un tren vespertino a la ciudad, Watson, creo que haríamos bien en cogerlo, porque tengo un análisis químico de cierto interés por terminar, y esta investigación está a punto de concluir.

Cuando hubo despachado al joven con la nota, Sherlock Holmes le dio instrucciones a las criadas. Si llegaba cualquier visitante preguntando por la señora de Hilton Cubitt, no se le debía dar ninguna información respecto a su estado, sino que debía ser acompañado de inmediato al salón. Las convenció de la importancia de esas indicaciones. Por último, nos condujo al salón con el comentario de que el asunto ahora ya no estaba en nuestras manos, y que debíamos pasar el rato lo mejor que pudiéramos hasta que viéramos lo que ocurría. El doctor se había marchado a ver a sus pacientes y solo quedábamos el inspector y yo.

—Creo que puedo ayudarles a pasar una hora de una forma interesante y provechosa —dijo Holmes, arrimando su silla a la mesa y extendiendo enfrente de él los diversos papeles en los que estaban recogidas las payasadas de los bailarines.

—En cuanto a usted, amigo Watson, le debo una reparación por haber permitido que su curiosidad natural quedase tanto tiempo insatisfecha. A usted, inspector, es posible que le atraiga el incidente en su conjunto como notable caso de estudio para la profesión. En primer lugar, debo contarles todas las interesantes circunstancias que se relacionan con las reuniones previas que el señor Hilton Cubitt tuvo conmigo en Baker Street.

Entonces, resumió brevemente los hechos que he comentado ya.

—Tengo aquí delante de mí estas singulares obras, ante las que uno tal vez sonriera, de no haber probado ser precursoras de una tragedia tan terrible. Estoy ampliamente familiarizado con toda clase de escrituras secretas, y yo mismo soy autor de una monografía sin importancia sobre la cuestión, en la que analizo ciento sesenta códigos distintos, pero debo confesar que este es completamente nuevo para mí. El objeto de aquellos que inventaron el sistema ha sido, al parecer, disimular que esos caracteres transmiten un mensaje, y dar la impresión de que son meros esbozos aleatorios de unos niños.

»Una vez admitido, sin embargo, que los símbolos representaban letras, y aplicadas las reglas que nos guían en todas las clases de escrituras secretas, la solución era bastante sencilla. El primer mensaje que me mostraron era tan breve que me era imposible hacer otra cosa que decir con cierta seguridad que el símbolo representaba la letra “e”. Como ustedes saben, “e” es la letra más común en el alfabeto inglés, y predomina hasta tal punto que incluso en una oración corta uno puede esperar encontrarla con mucha frecuencia. De entre los quince símbolos del primer mensaje, cuatro eran los mismos, así que es razonable asignarle la “e”. Es verdad que en algunos casos la figura está portando una bandera y en otros casos no, pero era probable, por la manera en que estaban distribuidas las banderas, que se usaran para dividir la oración en palabras. Acepté esto como hipótesis y anoté que  representaba la letra “e”.

representaba la letra “e”.

»Pero ahora viene la dificultad real de la investigación. La frecuencia de las letras inglesas después de la “e” no está tan bien delimitada, y cualquier preponderancia que pueda indicarse como promedio de una página impresa puede ser revertida en una oración breve aislada. Hablando en líneas generales, “t”, “a”, “o”, “i”, “n”, “s”, “h”, “r”, “d” y “l” es el orden numérico en que se encuentran las letras, pero “t”, “a”, “o” e “i” están muy cerca unas de otras, y sería una tarea interminable probar con cada combinación hasta obtener un significado. Por lo tanto, esperé material nuevo. En mi segunda entrevista con el señor Hilton Cubitt, logró darme otras dos oraciones breves y un mensaje que parecía una palabra aislada porque no había banderas:  Estos eran los símbolos. Ahora, de la palabra aislada obtenía las dos “e”, que venían en segundo y cuarto lugar de una palabra de cinco letras. Podía ser “sever” o “lever”, o “never” [es decir: cortar, palanca, nunca]. No cabía duda de que esta última, como respuesta a una petición era con mucho la más probable, y las circunstancias apuntaban a que era la respuesta escrita por la dama. Si aceptamos eso como correcto, ahora podemos decir que los símbolos

Estos eran los símbolos. Ahora, de la palabra aislada obtenía las dos “e”, que venían en segundo y cuarto lugar de una palabra de cinco letras. Podía ser “sever” o “lever”, o “never” [es decir: cortar, palanca, nunca]. No cabía duda de que esta última, como respuesta a una petición era con mucho la más probable, y las circunstancias apuntaban a que era la respuesta escrita por la dama. Si aceptamos eso como correcto, ahora podemos decir que los símbolos  representaban respectivamente las letras “n”, “v” y “r”.

representaban respectivamente las letras “n”, “v” y “r”.

»Incluso ahora me encontraba en una considerable dificultad, pero una idea feliz me aportó varias letras más. Se me ocurrió que si esas peticiones venían, como me imaginaba, de alguien que había sido íntimo de la dama en su anterior vida, una combinación que contuviera dos “e” con tres letras en medio podría representar perfectamente el nombre “elsie”. Al examinarlo, encontré que tal combinación formaba el final del mensaje, que se repetía tres veces. Con toda certeza, era alguna petición para “Elsie”. De este modo, había obtenido mi “l”, mi “s” y mi “i”. Pero ¿cuál podía ser esa petición? Solo había cuatro letras en la palabra que antecedía a “Elsie”, y acababa en “e”. Seguramente la palabra debía ser “come”. Lo intenté con otras palabras de cuatro letras que acabaran en “e”, pero no pude encontrar ninguna que encajase. Así que ahora que tenía en las manos “c”, “o” y “m”, estaba en posición de abordar el primer mensaje de nuevo; lo dividí en palabras y puse puntos en cada símbolo que todavía me era desconocido. Tras ese proceso, este fue el resultado:

M .ERE…E SL.NE.

—Ahora la primera letra solo puede ser una «a», lo que resulta un descubrimiento muy útil, dado que aparece nada más y nada menos que tres veces en esta breve oración, y la «h» es también evidente en la segunda palabra. Ahora queda:

AM HERE A.E SLANE.

—O, si llenamos los huecos obvios en el nombre:

AM HERE ABE SLANEY.

—Tenía ahora tantas letras que podía continuar con considerable confianza con el segundo mensaje, que decía así:

A. ELRI.ES.

—Este mensaje solo podía entenderlo si ponía una «t» y una «g» en las letras que faltaban, y si suponía que el nombre era el de alguna casa o taberna en la que el autor estuviera alojado.

El inspector Martin y yo habíamos escuchado con sumo interés el relato claro y minucioso de cómo mi amigo había logrado dominar nuestra difícil situación.

—¿Qué hizo entonces, señor? —preguntó el inspector.

—Tenía todas las razones para suponer que ese Abe Slaney era americano, dado que Abe es un acortamiento americano y que el punto de partida de todo el problema había sido una carta con origen en América. Tenía también todos los motivos para pensar que había algún secreto delictivo en el asunto. Tanto las alusiones de la dama a su pasado y su rechazo a contarle sus secretos a su marido apuntaban en esa dirección. Por tanto, cablegrafié a mi amigo Wilson Hargreave, del departamento de Policía de Nueva York, a quien he ayudado más de una vez por mi conocimiento de la delincuencia londinense. Le pregunté si le resultaba conocido el nombre de Abe Slaney, y aquí está su respuesta: «El sinvergüenza más peligroso de Chicago». La misma tarde que recibí esta respuesta, Hilton Cubitt me envió el último mensaje de Slaney. Usando las letras ya conocidas, el mensaje quedó del siguiente modo:

ELSIE .RE.ARE TO MEET THY GO [Elsie, prepare to meet thy God: “Elsie, prepárate para morir”].

—La suma de una «p» y una «d» completaron un texto que me demostró que el granuja estaba pasando de la persuasión a las amenazas, y mi conocimiento de los sinvergüenzas de Chicago me predispuso a pensar que podía traducir sus palabras en acciones muy rápidamente. Vine enseguida a Norfolk con mi amigo y colega, el doctor Watson, pero, desafortunadamente, solo a tiempo de descubrir que lo peor ya había sucedido.

—Es un privilegio haberme asociado con usted en lo referente a este caso —dijo el inspector efusivamente—. Tendrá que perdonarme, sin embargo, si le hablo con franqueza. Usted solo responde ante usted, pero yo tengo que responder ante mis superiores. Si este tal Abe Slaney, con residencia en la granja de Elrige, es, efectivamente, el asesino, y si se da a la fuga mientras estoy aquí sentado, sin duda voy a meterme en un grave problema.

—No se preocupe. No intentará escapar.

—¿Cómo lo sabe?

—Huir sería una confesión de culpa.

—Entonces, déjenos ir a arrestarlo.

—Espero su llegada en cualquier momento.

—Pero ¿por qué iba a venir?

—Porque le he escrito y se lo he pedido.

—Pero ¡eso es inverosímil, señor Holmes! ¿Cómo iba a venir por habérselo pedido? ¿Una solicitud así no aumentaría más bien sus sospechas y provocaría que huyera?

—Creo que he sabido tenderle una trampa con esa carta —dijo Sherlock Holmes—. De hecho, o mucho me equivoco, o ahí tenemos al caballero subiendo por el camino de acceso.

Un hombre estaba subiendo a grandes zancadas por el camino que conducía a la puerta. Era un tipo alto, apuesto, moreno, vestido con un traje de franela gris, con un sombrero panamá, una barba negra encrespada y una gran nariz agresivamente aguileña, que blandía un bastón mientras caminaba. Se pavoneaba camino arriba como si fuera el dueño del lugar, y oímos cómo hizo repicar resueltamente la campana.

—Creo, caballeros —dijo Holmes en voz baja—, que más nos vale que nos apostemos tras la puerta. Es necesario tomar las máximas precauciones cuando se trata con un tipo así. Necesitará sus esposas, inspector. Puede dejarme el parloteo a mí.

Esperamos en silencio durante un minuto —uno de esos minutos que uno nunca podrá olvidar—. Entonces se abrió la puerta y entró el hombre. Al instante, Holmes le puso una pistola en la cabeza y Martin deslizó las esposas por sus muñecas. Todo se hizo con tanta velocidad y destreza que el tipo se encontró indefenso antes de que supiera que lo atacaban. Nos fulminó uno a uno con un par de ojos negros centelleantes. Entonces estalló en una amarga carcajada.

—Bien, caballeros, esta vez me la han jugado. Parece que me he topado contra un muro. Pero he venido aquí en respuesta a una carta de la señora de Hilton Cubitt. ¿No me dirán que está metida en esto? ¿No me dirán que ha ayudado a tenderme una trampa?

—La señora de Hilton Cubitt se encuentra gravemente herida y está a las puertas de la muerte.

El hombre soltó un ronco grito de pesar que resonó por toda la casa.

—¡Están locos! —exclamó salvajemente—. Él fue el herido, no ella. ¿Quién hubiese herido a mi pequeña Elsie? Puede que la haya amenazado —Dios me perdone—, pero no le hubiera tocado ni un pelo de su bonita cabeza. Usted, ¡retírelo! ¡Diga que no está herida!

—La encontraron malherida junto a su difunto marido.

Se dejó caer con un profundo suspiro en el sofá y hundió su rostro entre sus esposadas manos. Durante cinco minutos estuvo en silencio. Entonces, levantó el rostro otra vez y habló con la fría calma de la desesperación.

—No tengo nada que ocultarles, caballeros —dijo—. Si bien disparé a ese hombre, él me había disparado a mí antes, y no hay asesinato en ello. Pero si piensan que he podido herir a esa mujer, entonces no saben nada ni de mí ni de ella. Era mi prometida desde hacía años. ¿Quién era este inglés para interponerse entre nosotros? Les digo que yo tenía derecho a ella primero y que solo estaba reclamando lo que era mío.

—Se desembarazó de su influencia cuando se dio cuenta del hombre que usted era —dijo Holmes con severidad—. Huyó de América para rehuirlo, y se casó en Inglaterra con un respetable caballero. La acosó y la siguió, y le amargó la vida con el fin de obligarla a abandonar a su marido, a quien amaba y respetaba, para que se fugara con usted, a quien temía y odiaba. Usted ha acabado ocasionándole la muerte a un hombre noble y empujando al suicidio a su esposa. Esa es su hoja de servicios en este asunto, señor Abe Slaney, y responderá por ello ante la ley.

—Si Elsie muere, me da lo mismo lo que me pase —dijo el americano.

Abrió una de sus manos y miró una nota arrugada en su palma.

—Mire, usted —exclamó con un destello de sospecha en sus ojos—, no estará tratando de asustarme con esto, ¿verdad? Si la dama está herida de forma tan grave como dice, ¿quién ha escrito esta nota?

La lanzó sobre la mesa.

—La he escrito yo con la intención de atraerlo hasta aquí.

—¿La ha escrito usted? No hay nadie en este mundo fuera de la banda que conozca el secreto de los bailarines. ¿Cómo ha logrado escribirla?

—Lo que un hombre puede inventar, otro puede descifrarlo —dijo Holmes—. Hay un coche que viene hacia aquí para transportarle a Norwich, señor Slaney. Pero, entretanto, tiene tiempo de reparar un poco el daño que ha causado. ¿Es consciente de que la señora de Hilton Cubitt se encuentra bajo la seria sospecha de haber asesinado a su marido, y que mi presencia aquí y el conocimiento que por casualidad poseo ha sido lo único que la ha librado de la acusación? Lo menos que puede usted hacer es aclararle a todo el mundo que ella no ha sido de ninguna manera, directa o indirectamente, responsable del trágico fin de su marido.

—No deseo otra cosa —dijo el americano—, supongo que lo mejor que puedo hacer por mí mismo es decir la verdad absoluta.

—Es mi deber advertirle de que todo lo que diga puede ser usado en su contra —exclamó el inspector, con el soberbio juego limpio del código penal británico.

Slaney se encogió de hombros.

—Me arriesgaré a ello —dijo—. En primer lugar, quiero que ustedes, caballeros, comprendan que conozco a esta dama desde que era una niña. Éramos siete en una banda de Chicago, y el padre de Elsie era el jefe del grupo. Era un hombre listo, el viejo Patrick. Fue él quien inventó esa escritura, que podía pasar fácilmente por unos garabatos infantiles a menos que se tuviera la clave. Pues bien, Elsie se enteró de algunas de nuestras andanzas, pero no podía soportar ese tipo de negocios. Como tenía un poco de dinero ganado honradamente, nos dio esquinazo y se largó a Londres. Había sido mi prometida, y se hubiera casado conmigo, creo, si hubiese elegido otra profesión, pero ella no quería saber nada con los bajos fondos. Solo al casarse con este inglés fui capaz de descubrir dónde estaba. Le escribí, pero no obtuve respuesta. Después me vine aquí, y, como las cartas no servían de nada, empecé a dejarle mensajes donde ella pudiera leerlos.

»Pues bien, llevo aquí ya un mes. Vivía en esa granja, donde tenía una habitación en la parte de abajo, y podía entrar y salir cada noche sin que nadie se diera cuenta. Hacía todo lo que podía para convencer a Elsie de marcharnos juntos. Sabía que leía los mensajes, porque una vez escribió una respuesta debajo de uno de ellos. Entonces, se adueñó de mí mi mal genio y comencé a amenazarla. Así que me envió una carta en la que me imploraba que me marchara y me decía que se le rompería el corazón si involucraba a su marido en un escándalo. Dijo que bajaría cuando se hubiese dormido el inglés, a las tres de la madrugada, y que hablaría a través de la ventana conmigo si me marchaba después y la dejaba en paz. Bajó y trajo dinero consigo, para tratar de sobornarme para que me fuera. Eso me volvió loco, y la agarré del brazo y traté de tirar de ella a través de la ventana. En ese momento entró corriendo el marido con su revólver en la mano. Elsie se había caído de rodillas al suelo y nos quedamos uno enfrente del otro. Yo también iba armado, y sostuve en alto mi arma para asustarlo y que me dejara escapar. Disparó y falló. Yo acerté casi al mismo tiempo, y se vino al suelo. Me escabullí por el jardín, y cuando me marchaba, oí que bajaban la ventana detrás de mí. Esa es la pura verdad, caballeros, cada palabra que he dicho, y no tuve más noticias sobre el asunto hasta que ese chico se me acercó cabalgando con una nota que me hizo plantarme aquí, como un pardillo, y caer en sus manos».

Mientras el americano había estado hablando un coche había llegado. Dos policías de uniforme estaban sentados dentro. El inspector Martin se levantó y tocó a su prisionero en el hombro.

—Es hora de irnos.

—¿Puedo verla primero?

—No, no está consciente. Señor Sherlock Holmes, solo espero que si, en algún momento, me veo con un caso importante, tenga la suerte de tenerlo a mi lado.

Permanecimos de pie en la ventana y observamos cómo se alejaba el coche. Cuando me di la vuelta, me llamó la atención la bolita de papel que el prisionero había tirado a la mesa. Era la nota que Holmes había utilizado de señuelo.

—Pruebe a ver si lo puede leer, Watson —dijo con una sonrisa.

No contenía palabra alguna, sino esta breve línea de bailarines:

—Si utiliza el código que le he explicado —dijo Holmes—, encontrará que simplemente significa «Come here at once» [Ven enseguida]. Estaba convencido de que era una invitación que no rechazaría, puesto que nunca se le pasaría por la cabeza que podía provenir más que de la dama. Y, en consecuencia, mi querido Watson, hemos acabado convirtiendo al bien a los bailarines cuando han sido tantas veces agentes del mal, y creo que he cumplido con mi promesa de proporcionarle algo inusual para sus notas. Nuestro tren sale a las tres cuarenta, y tengo ganas de llegar a Baker Street para la cena.

Solo unas palabras como epílogo. El americano Abe Slaney fue condenado a muerte en el curso judicial de invierno en Norwich, pero su pena fue conmutada por trabajos forzados en consideración a las circunstancias atenuantes, y a la seguridad de que Hilton Cubitt había realizado el primer disparo. De la señora de Hilton Cubitt solo sé que se repuso por completo, sigue siendo viuda, y consagra toda su vida al cuidado de los pobres y a la administración de la herencia de su marido.

Literatura

.us

Mapa de la biblioteca | Aviso Legal | Quiénes Somos | Contactar